Hablaré para que me escuches y luego… Desapareceré para que existas.

Cuesta asumir la intrahistoria de un cuerpo demolido y hecho añicos. Pedazos de carne, piel lisa estirada hasta desgarrarse, morados en la tez, mirada perdida hervida en la sangre…

Cuesta escuchar lo que dice alguien que ha sido arrollado por una fuerza superior a sí mismo. Descarnado, fusilado en la mente por esa memoria que le azota en la que empezó a dejar de ser él o ella misma. Pero lo que más cuesta asumir es que uno mismo ha sido objeto de tal barbaridad.

¿He sido una víctima?

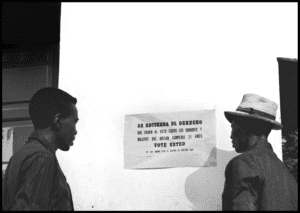

Podría repetirme está pregunta un millón de veces y tal vez lanzar un sí porque en algún momento sentí un agravio por ser hombre, por ser mujer, por negro, asiático, blanco, piel linaza. Y asumiría el catálogo victimario con relajación sabiendo que hay una historia que me ampara: la de las injusticias, la de los muertos en campos de concentración, la de los estudiantes en Tiananmen… Y podría decir que soy víctima con el pecho hinchado al ser depositario del rigor y verdad que nadie me puede quitar. MI POTESTAD Y DERECHO. ¿Pero somos nosotros los que decidimos definirnos como víctimas?

Puede parecer una pregunta redundante, pero lo cierto es que la historia de los que han sufrido atropellos durante siglos no es fácil de escuchar y siempre señala con el dedo a unos frente a otros. Los hijos de los hijos crecen rehuyendo la vergüenza o la idea de que no tuvieron nada que ver, ellos no fueron los culpables de los crímenes “justificados” o no. Tal que así, que al final debe ser una institución atemporal por encima de la finitud de la existencia de nuestras vidas que pueda dirimir justicia en pro del equilibrio entre “hombres y mujeres” iguales.

Pero en realidad el Estado, sus leyes y las instituciones que nos amparan sólo nos cuentan parte de la historia entre dos grupos protagonistas de la misma: los vencedores y los vencidos. El Estado sólo reconoce como víctimas a aquellos que han sido depositarios simbólicamente de ser los damnificados de una guerra o disputa.

La guerra sólo confiere el estatus de víctima a aquellos que han estado al lado del bando ganador desde el inicio o en perjuicio de ello, los ganadores se apropian de las víctimas para introducirlas en su discurso “ganador” como prueba o herramienta moral dentro de su argumentario.

Hay muchas más víctimas de las que oficialmente se dicen, hay millones de fosas comunes llenas de huesos calcificados que se unen como esquejes de árboles formando un sólo cuerpo.

Las víctimas sólo pueden ser reconocidas en un discurso ganador, donde se ratifican los valores “del conquistador”. El relato se deforma y todos creemos ser partícipes de este “triunfo”.

Sin embargo, un ejemplo, después de 500 años de esclavitud, colonización, y ahora neo-colonización, ¿qué somos los africanos, los negro-africanos?

Es evidente que somos perdedores. Y es tan evidente que somos los perdedores porque no tenemos en la memoria registrado el momento de una guerra que se inició contra nosotros, contra nuestra existencia.

Algunos ni siquiera asumen que hubo tal guerra, y que hubo y hay unos bandos que nosotros no creamos porque ni siquiera nos identificábamos con ellos. Ser negro o ser blanco.

Podría mirar a un blanco con odio, como queriendo abalanzarme sobre su yugular y sacarle la sangre como un vampiro. Si alguien me preguntara diría, “él se lo buscó…”, pero la víctima nunca sería yo, claro que no.

Tengo miles de llagas, de esas que en cada latigazo hacía saltar las chispas de piel rojiza sobre el suelo; no las ves, pero los siento como pequeños gusanos de seda sobre mi espalda, y no las verás. Puede que nunca hayamos estado en el bando ganador, pero vendría bien recordar que nosotros no creamos ningún bando, no creamos ninguna guerra.

Pero sí que hemos participado en guerras, “a favor” o “en contra de”, en Cuba, Estados Unidos, en Francia en la Guerra Mundial, en Haití, Congo, Angola, Sudáfrica…

¿Siempre hemos estado en el bando perdedor?

Sinceramente eso no me preocupa tanto…

“Primera regla: para ser una víctima debes ser reconocido como un ser humano”

Volviendo a las víctimas, creo que el tema de las víctimas tiene un doble sentido, como si fuera una figura ambivalente en el discurso político actual. Creo que el Estado, al apropiarse de la figura de la víctima y asimilarla en su discurso ganador de vencedores y vencidos, los dota de un poder que tiene a su vez un sentido ambiguo, como devolver con la fuerza del poder del Estado para sentirse superior. Y aun siendo con las herramientas que preconiza todo Estado democrático, ¿qué clase de convivencia podría sustentarse en el olvido de unos sobre otros o con la acción del Estado de derecho con todo su poder como un mazo?

El dolor es el gran ausente de este proceso, queda relegado a una prueba de un papel de un sumario, recopilado en números y datos. Pero al final, ¿quién escucha a quién? ¿Quién asume el dolor de las víctimas? Tal vez ni siquiera ellas mismas, pero menos nosotros, individualmente, que estamos lejos o cerca.

Hay una gran diferencia entre decir que algo ha pasado y asumir que ha pasado. El empoderamiento político de las víctimas tiene un punto que les dota no sólo de una forma moral, sino de un instrumento o una razón coercitiva, de reclamación de recursos dentro del Estado y de razón y “poder”.

En realidad, de esta forma “el débil” se convierte en fuerte. Lo creo porque creo que los estados no están dotados de un razonamiento plural de posiciones de forma natural, capaz de ser trascendente y generoso con todas las partes. Es más, estamos en un estado de competencia constante por los recursos que existen y presentarnos como “víctimas” es una parte más del argumentario.

Yo, como mujer, en mí residen los años de la opresión, donde no podías trabajar o educarte. A expensas de una estructura patriarcal que me diera “el permiso” sin potestad de nada, los cuerpos violados, prostituidos…

Yo, como hombre, siempre he sido parte del discurso ganador así que no puedo quejarme de nada. Aun siendo parte de este sistema, que ha explotado la vida que ha hecho de los hombres personas útiles de su sistema de explotación perverso, reduciendo en gran parte nuestra actitud a un instinto depredador.

Al final todos somos víctimas del sistema, porque el sistema no nos escucha. El sistema alimenta nuestra sed de compensación, entre vencedores y vencidos sólo buscamos obtener el rédito de sentirnos reconocidos, a través de recompensas y gestos. Y en realidad, lo que importa, que es el dolor de cada uno, ese tenebroso relato, nunca llegamos a escucharlo.

Es el dolor el gran ausente en este proceso de la composición política de una legitimidad institucional de una víctima, y sí está presente la ratificación de las estructuras de poder y sus señas. Así que hay tantas víctimas que lo son, como tantas que no lo son, y cualquiera podría enfundarse el traje de defensor de las víctimas en busca de recursos, rédito público o lo que sea: feminismo, racismo, homofobia…

Escucharnos y aceptar el dolor del otro es la gran tarea pendiente, es el verdadero ejercicio que queda aparcado, tutelado por este Estado redentor que quiere a “todos por igual”, seamos ganadores o perdedores. En realidad, sólo queremos ganar, todos queremos ganar frente a otros; disputas personales o familiares; de trabajo; los blancos sobre los negros; los negros sobre los blancos; las mujeres sobre los hombres; los hombres sobre las mujeres; israelíes sobre palestinos, asiáticos…

En realidad, nadie quiere ser una víctima, porque a las víctimas de verdad nadie las escucha y su dolor es indisoluble e insoportable. Su relato no nos conmueve, nos genera miedo, pavor, pero sobre todo, nos espeta la responsabilidad de tener que hacer algo y eso no nos gusta, para nada.

“Yo no puedo asumir lo que me ha pasado, y si lo asumiera, si tuviera el valor, debería reconocer que no hay una fuerza superior que me escuche, que me ampare. Esperas que las cosas sean de otra forma, pero no. ¿Que me pidan perdón? Sólo puedo quedarme con esa idea y asumir que todo pasó y asumir que la vida continúa, aun lisiado, continúa y no hay más…”