[Fragmento]

En verdad era una reacción muy simple: hubiera querido vivir todas las vidas, explorar todas las ramas de aquel árbol de tentáculos infinitos, perderse hasta el final de cada arteria de cada hoja, protagonizar todas las hazañas ajenas que él solo había podido atisbar, y no conformarse sólo con la suya.

Hubiera querido disfrutar de todos los caminos posibles que él le ofrecía a Patricio: ser capitán y escritor, traficante de armas y dramaturgo, periodista y político o chamán, sin que una sola de las opciones fuera a satisfacerlo nunca por completo.

Esa idea, la de haber tenido una sola oportunidad sobre la Tierra, la de haberse encontrado en una encrucijada de caminos múltiples, de haber abocado por su senda extraña y errado el rumbo, le dolía de forma constante, con la punzada de una flecha perpetua en el costado, sobre todo en la época final de su desesperación de Lloret, cuando llegó a pensar que todas las palabras que había escrito a lo largo de su vida eran tan frágiles que desaparecerían con la subida de la marea en la playa.

La vida se le escapaba, los días se sucedían uno detrás de otro y no había ninguna sustancia firme que agarrar, igual que si cerrara el puño y sólo hubiera aire: aire que se iba donde uno aspiraba a tropezar con un hueso sólido y duradero, aire donde uno hubiera querido sentir que acababa el día y había robado un puñado de tierra provechosa, que al caer las sombras había acumulado una cosecha de la que debía sentirse orgulloso.

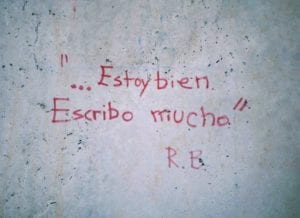

Ricardo expresaba esa insatisfacción de manera sutil. Ya famoso, cuando le reclamaban para entrevistas en radio y televisión y le preguntaban qué consejo daría a algún escritor joven, qué haría él si volviera a empezar, negaba con la cabeza de un lado a otro y hablaba como si quisiera desandar el camino por el que se adentraba cada día más y más. “Le recomendaría que viviera”, decía, igual que si él no lo hubiera hecho y ahora se arrepintiera.

Era una consideración injusta. Yo recordaba cómo se despertaba algunas mañanas, ansioso por sentarse en su escritorio y trabajar, o las noches en que preparaba termos de café para no detener su inspiración, y sabía que siempre había sido apasionado y combativo con cuanto hacía, que aun habiendo estado amarrado en una silla nunca sufrió de tibieza o languidez.

Así llegó la muerte, sin haberse quitado nunca esa sensación culpable de no haber bebido hasta el último sorbo del brebaje mágico de la vida, y no porque no hubiera tenido conciencia del milagro que suponía abrir los ojos cada mañana, sino porque hubiera hecho lo que hubiese hecho con su vida, iba a sentir que le faltaban muchas cosas por disfrutar.

Murió en uno de los agravamientos periódicos de su enfermedad, tras aquellos últimos años en que alcanzó el reconocimiento a su callado trabajo de décadas, una mañana cualquiera de Lloret donde no hubo síntoma excepcional, hasta que levantó la voz para anunciar que se despedía.

Recuerdo bien cómo sucedió. Era una mañana de octubre, fría y soleada, como las que más le gustaban, porque combinaba la limpieza de los cielos azules con el placer del calor de las estufas y el abrigo, y cuando la alarma se desató estábamos solos en casa, pues en aquellas fechas yo contaba con unos días de permiso para cuidarlo después de su última recaída.

Ricardo acababa de volver de Sevilla, de donde me trajo un abanico de bailaora y unas castañuelas, fascinado por la magia clandestina de las peñas de flamenco, seducido por la peculiaridad de su folclore, y se mostraba conforme y feliz, pues había tenido la oportunidad de conocer aquella capital del sur en compañía de su gran amigo Fernando Vallés.

Y estando así, yo enfrascada en la labor de poner lavadoras y planchar y él despierto desde hacía unos minutos, sin otro acontecimiento que el discurrir pausado de cualquier mañana monótona, de pronto dio el anuncio definitivo, el toque de campana de la despedida, y lo hizo sin un atisbo de drama, sin urgencia ni pavor, como si se limitara a cerrar la puerta para ir a comprar el pan.

–Ya está– le oí decir, y cuando acudí al cuarto de baño encontré el lavabo lleno de sangre, manchado por un vómito terrible.

Él se miraba en el espejo, tal vez más perplejo que asustado, o quizá tan sólo abrumado por la extrañeza de poder mantenerse en pie después de aquel espasmo fatal. Lo cierto es que todos los detalles, salvo la cantidad de sangre inundando la porcelana, transmitían una normalidad espantosa. Incluso el aspecto de Ricardo sorprendía porque no había un solo rasgo excepcional, salvo cierta palidez en la piel.

Vestía una camisa de flores azules y blancas, tenía su pelo rizado y revuelto, y estaba mal afeitado, porque aún no se había duchado. Sus gafas ya no servían para ver, sino para constatar su tristeza y el absurdo de su retrato en el espejo, todavía capaz de respirar pero a punto de morir, igual que un fantasma al que se le hubiera permitido un último paseo antes de encofrarlo en el baúl.

Reinaba tal paz doméstica, tanta cotidianidad que había algo irritante en el hecho de que antes de llevárselo a la nada, la muerte se hubiera presentado con aquel saludo tan vulgar. Causaba pánico enfrentarse a la realidad presentada sin un solo tapiz, sin la trama de ficción de cada día levantada para salvarnos de la locura del absurdo: en el lavabo había un cepillo de dientes y un peine repleto de hebras, mientras Ricardo volvía a vomitar como si expulsara la vida y el corazón o como si se hubiera sajado las venas y no pudiera hacer otra cosa que asistir a aquel desagüe terminante.

Patricio se encontraba en el colegio e Ivanna en la guardería, y tal vez para no dejar una impresión de moribundo frágil a sus hijos, obedeciendo un instinto desesperado de supervivencia, o por pura inercia de ciudadanos responsables y entrenados para acudir a los hospitales, hicimos el falso intento de salvación.

Pero mientras yo buscaba las llaves del coche, Ricardo levantó la voz para reafirmar, hasta el último día su condición de escritor.

–Mi última novela–dijo, haciéndome esperar unos minutos, mientras grababa un documento en un disquete para llevárselo al editor.

Eso hicimos: en vez de acudir directos al hospital, en vez de pelear por alcanzar las hilachas de la cuerda que podían mantenerlo atado a la vida, nos dirigimos a la oficina de la editorial para dar las instrucciones de publicación de aquella última novela, que era además su libro más largo, y en el que más ilusión había puesto.

Aquel camino que distaba de Lloret a Barcelona, aquel último trayecto, fue como el baile final del matrimonio, un vals de despedida, una danza sin música ni cuerpos abrazados, tan sólo el movimiento necesario para no entrar en pánico, y limitarnos a recordar qué felices habíamos sido juntos.

Ahora entiendo que él debió de haberlo estudiado todo: que quizá aquello fuera un último viaje de placer que no pudimos realizar, una escapada de unos días los dos solos en un hotelito de París o en algún pueblo tranquilo de la costa napolitana, una forma de celebrar más de veinte años juntos antes de morir.

Desde luego fue su última gran comedia. Ya en el coche, para aliviar el dramatismo, o para transmitirme calma, para refugiarse en su humor característico de siempre, que combinaba la ironía y la seriedad, la risa y la nostalgia, igual que si hubiera vivido la existencia entera en un tono de partida permanente, Ricardo empezó el juego con el que habíamos de recorrer todo el camino hasta la estación última de la editorial.

Era el juego de recordar uno por uno cada año que habíamos estado juntos, desde Besalú hasta aquel desplazamiento funerario, una cronología que se trataba también de un ejercicio de literatura momentánea, como si mientras hablara escribiera sólo para mí las memorias efímeras que ya no podría fijar en el papel.

“El primer año de Guadalupe”, dijo, mientras yo luchaba por meter la llave y arrancar, para mover el coche entre los dos vehículos que nos aprisionaban, y esquivar una furgoneta que no frenó al ver mi maniobra, y estuvimos cerca de golpear. “El año de los baños bajo el puente y las promesas proclamadas por el altavoz”, prosiguió, recreando los episodios de aquellos primeros días juntos en Besalú.

Y así, uno por uno, al tiempo que yo doblaba la rotonda y me adentraba por el desvío de la autovía, mientras me situaba en el carril izquierdo para adelantar al resto de vehículos, él continuó con aquella rememoración en que la cuenta de los años nacía a partir de nuestro encuentro en aquella aldea gerundense, tal como los ideólogos de la Revolución Francesa lo habían hecho siglos atrás, al implantar un nuevo calendario, o como un cacique de algún imperio antiguo que creyera que el mundo hubiera echado a rodar con su mandato. Como si yo fuera un mito y el puente medieval de Besalú el altar en que se consumaba el bautismo de la vida.

Trataba de conducir con firmeza, sin ocultar la gravedad del momento, pero a ratos me reía, me reía de que Ricardo se riera de la muerte, me reía porque sabía que aquella era la última vez que me reiría junto a él, me reía porque luego lloraría sola el resto de la vida, la vida de viuda solitaria o agradecida o frustrada u orgullosa que me aguardaba, y mientras dejábamos atrás los últimos edificios de Lloret y a un lado y otro de la carretera aparecían prados y cultivos, él proseguía con su metódico homenaje a mi regencia: “El cuarto año de Guadalupe”, dijo, para recrear la única vez que había sentido alguna forma de despecho, en las playas de Valencia, cuando la presencia de un grupo de estudiantes suecas que acampaban a pocos metros de nuestra tienda me había alterado. “El año de los celos y las princesas escandinavas”

Y así, mientras enfilábamos la línea gris de la carretera, atrapados con el drama de la muerte en el anonimato de nuestro coche, Ricardo continuó con aquel desfile que se detenía en los episodios más destacables de nuestro pasado compartido, los que más veces nos habíamos contado el uno al otro: “El sexto año de Guadalupe”, decía, en otro recuerdo con el que nos reíamos a menudo, aunque fuera un acontecimiento que en su momento nos indignó. “El año del nudismo y los fotógrafos que espiaban desde los arbustos”.

Superada la primera década de nuestra alianza, ya en las calles colapsadas de Barcelona, mientras esperábamos a que un semáforo se pusiera en verde, Ricardo se detuvo en otro acontecimiento principal: “Duodécimo año de Guadalupe”, dijo, girándome con una sonrisa, mientras pronunciaba con las sílabas marcadas el epígrafe de aquel año en que todo cambió y la vida se inauguró por segunda vez para los dos con un redoble feliz. “Cuando el pistolero al fin acierta: las pruebas dicen que Guadalupe está embarazada”.

A veces me giraba para mirarlo, aunque él solía tener la vista fija en la distancia, atento al paisaje vacío de la calzada, igual que si asistiera a la huida del paisaje pegado a la ventana de un tren, o como si viera llover desde su mesa de La Fundamental, una mirada triste con que parecía añorar todo que dejaba atrás conforme la vida progresaba, y descubría a los lados valles en los que ya nunca se adentraría.

Llevaba puesta la gabardina caqui encima de la camisa, sin jersey debajo, vomitaba en una bolsa, se limpiaba con la ayuda de un pañuelo, y cuando yo ponía una mano sobre su muslo, Ricardo me daba palmadas o me la agarraba, como si el trance fuera más duro para mí que para él.

Y al llegar a Barcelona, al enfilar la calle en que se radicaba la oficina de la editorial, mientras yo conducía, ya entre los edificios señoriales del eixaimple, perdidos en aquel feudo de la burguesía catalana que a Ricardo siempre le había recordado más que ningún otro lugar su condición de extranjero y letraherido miserable que había sido la vida entera, en contraste con las comodidades de otros amigos suyos, como Fernando Vallés, hizo una pausa y recordó la llegada de los cuervos negros de la muerte: “Y al vigésimo año ocurrió: el año de la agonía y la enfermedad”, dijo, arqueando las cejas, mientras miraba la ciudad con escepticismo, como si ante sus ojos moribundos aquella sólida arquitectura nobiliaria que había a un lado y a otro, fuera tan frágil como un escenario de cartón piedra, y en una ocurrencia teatral al hablar, Ricardo sacó un pañuelo blanco por la ventanilla, un pañuelo blanco que flotaba como una paloma arrimada a la carrocería, como las velas de una carabela hinchadas por el viento del Mediterráneo o como un ángel que se escapara hacia lo alto.

Era como si aquella gran carcajada fuera la única forma de exorcizar la locura y la pena incurable de estar vivo y saber que estaba a punto de morir, como si así quisiera aliviar también el desgarro del momento y hacer un último gesto que adornara su cadáver con una mueca amable.

Y ya cuando frené y aparqué el coche, después de que Ricardo se vaciara en otro espasmo en la bolsa de plástico pintada de rojo por la sangre, tras palparse el disquete en el bolsillo de la gabardina, se giró hacia mí antes de que saliéramos a la calle.

Las gafas le escondían la tristeza.

Siempre había tenido ganas de llorar, pero a cualquiera que amara la vida no le ocurriría igual: a cualquiera que hubiera soñado con ser feliz no le dolía lo corta y hermosa que era la vida y cuánto de ésta perdía uno cada día.

–Guadalupe–me dijo, recordándome que en las fechas en que nos conocimos en Besalú yo le había dicho que quería escribir un libro de poemas, un libro sin pretensiones de excelencia literaria, un simple cuaderno de la vida hecho sólo para mí, para registrar qué había sentido o con qué soñaba en cada momento, qué me dolía o me faltaba, y desde entonces él bromeaba con que yo no había sido capaz aún de terminar ni un solo verso. –¿No querías escribir un libro de poemas?

Entonces ya no pude contenerme. Entonces empecé a llorar: no quería que me hiciera aquella última broma, no quería oír aquella carcajada final, no quería que bajara el pañuelo blanco igual que si aquella paloma que nos había acompañado se perdiera en lo alto de los cielos y yo me quedara sola en el asiento para siempre.

Le puse una mano en el muslo, como para suplicarle que no siguiera, que no quería oír su última punzada de ironía, mientras él ya se metía el pañuelo en el bolsillo.

– ¿No querías?– insistió, otra vez sonriendo y enarcando las cejas, conscientes de que ya estaba a punto de salir a la calle y desaparecer en la nada para siempre.

Y después de otro espasmo más fuerte que el anterior, buscó un poco de aliento para despedirse, un resuello para celebrar y lamentar lo que había vivido y lo que se perdió, y para recordarme que algún día yo también tendría que bajarme del coche en las mismas circunstancias que él entonces:

–Pues ya se te pasó.