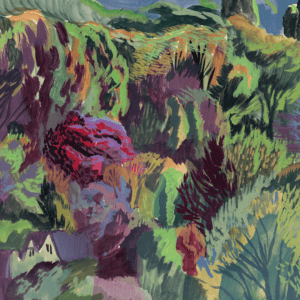

Ilustración: Katsiaryna Dubovik

Me senté a esperar la hora en una de las piedras que decoran la plaza del Lincoln Center. La piedra no es importante. Pero en la simetría odiosa de las cosas más bellas, lo que no es importante tiene un lugar trascendental. Ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a muy a la nada de la línea, en ese punto que no tiene nombre, en una especie de ahí al que las ganas te llevan a caer, caí. Estaba sentada sobre una de esas piedras y nadie más lo hacía. Trato de encontrar razones para decir por qué es importante, pero ninguna llega a cifrar la importancia. Me atrevo a decir, con mucha pereza, que toda acción solitaria es una hazaña.

Desde esa piedra veía a una gente que salía del David H. Koch Theater y pensé en lo lejos que se puede estar de algo: de una idea, de un hombre, de un país, de una gente. Pensé en los días en que las cosas lejanas eran cosas como esa piedra, otro país, algo llamado Lincoln, la hora de cualquier invierno por la tarde y esa gente.

La multitud se dirigía al lugar de donde había venido o se iba hacia la fuente para tomarse fotos. Una niña hizo el arco de una pose levantando un brazo y una pierna. Una gente común y corriente se hacía fotos comunes y corrientes. Dos hombres que empezaban a amarse se detuvieron sobre la única cápsula de luz que llegaba directa, sin retraso de nubes o manos divinas, a amarillear un círculo de aire en la plaza. Se les acercó una mujer y les dijo que ella podía hacerles la foto. Los dos se miraron y se sonrieron. Entre la sonrisa y el sí, yo pensé en el dolor que habrá de ocasionar esa imagen si alguno la mira, tres años después, y encuentra en ella los ciertos modos en que algo así, tan amarillo y fácil, llega a dañarse.

En la calle esperaban tres automóviles negros con las puertas abiertas. Era una fotografía que había visto en las fotografías. Una pareja de viejos se subió al primero. Una familia dolorosamente excéntrica se subió al segundo, la madre garabateaba sus pasos en tacones, el padre disputaba la atención con un sombrero y unos lentes, y la niña, creo, solo era una niña. Otro grupo de gente normal agarró el tercero. Upper East Side. Upper West Side. East Village. Ninguno de esos automóviles iba a salir de Manhattan. Una mujer buscaba el suyo. Tenía el pelo de su edad, gris y corto. La veía de espaldas. Falda, abrigo de piel y tacones negros. Pensé que podía tratarse de la persona más triste del mundo o de una vieja actriz, que es lo mismo. En la fuerza del puño sostenía una desesperación acumulada, y mientras tanto caminaba despacio hacia ningún lado. Un carro tenía que llegar a buscarla. Cuánto esfuerzo hay en una mujer así. Y pensé en lo cerca que se está de algo.

Luego vi a dos personas agarradas de las manos y pensé en la mano de D., que buscaba la mía antes de que él mismo saliera a buscarme ¿Cuál es la debilidad que hace que una mano se agarre a otra? ¿Dónde duele cuando una mano se suelta? No se responden preguntas cuando se espera. Se sigue esperando valientemente. Caben 2.586 personas en ese teatro. Las más felices tenían una alegría roja en la cara, como si dos horas atrás hubiesen sido exactamente miserables. Las más tristes no las identifiqué. María llamó. Estaba cerca. Ella y su novio llegaban al Lincoln. Esta gente se iba. Yo estaba.

Sara Padilla (Montelíbano, Colombia, 1993). Algunas cosas le definen más que otras, sobre todo su lugar de origen y los dieciocho años vividos allí. La parte de su vida en Bogotá significa menos, pero sí mucho por todos los desacuerdos que tuvo con la ciudad. Sus dos profesiones, periodista e historiadora, tienen muy poco espacio entre lo importante. Es terca, pero no lo suficiente terca con lo que escribe. El tiempo, el que se le ha ido y el que no tiene, es su más estúpida obsesión. Cree en Dios y en su madre y, luego, y también por eso, en las palabras. Su padre es una ausencia por la que agradece algunos días.