Juan Carlos Zambrana Gutiérrez

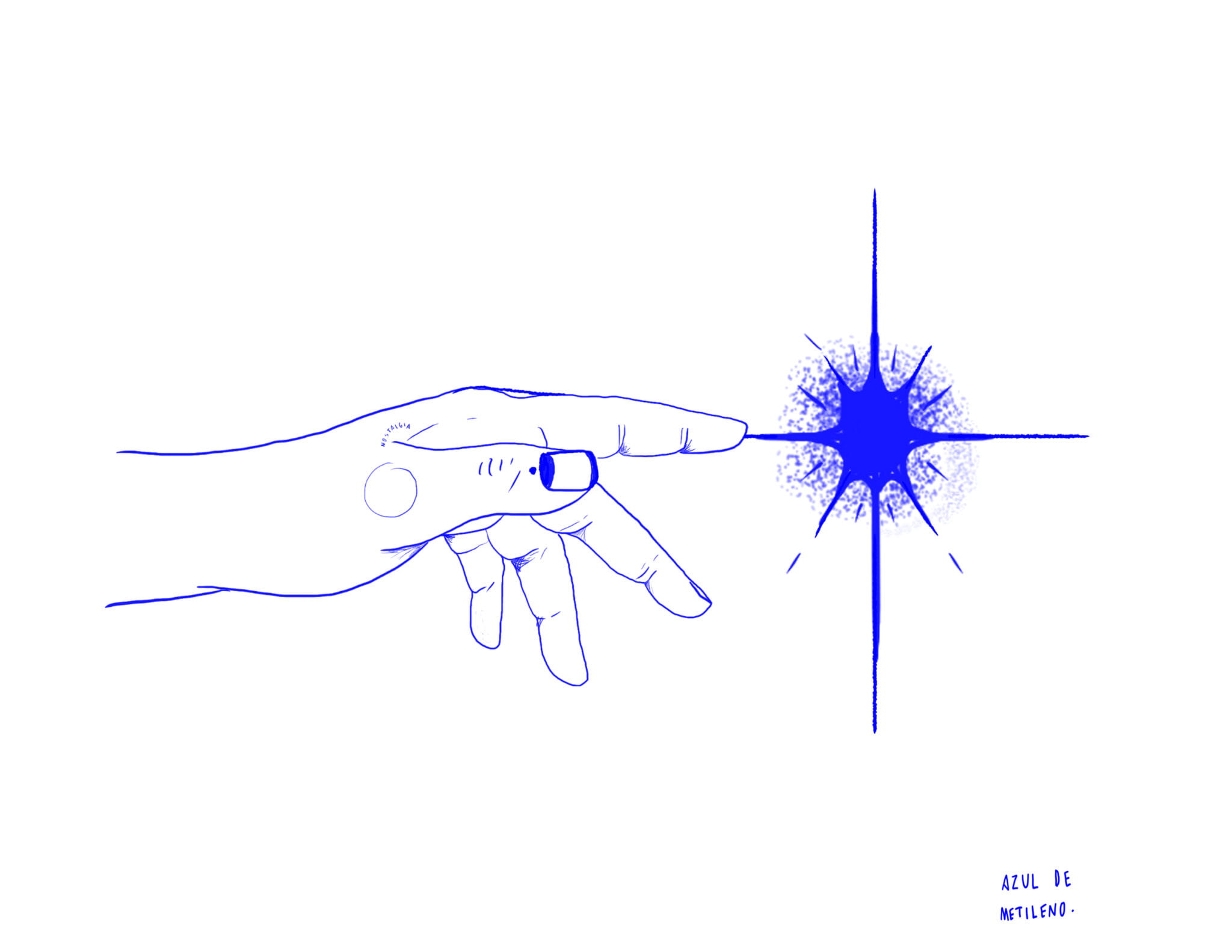

Ilustración por Azul de Metileno

Ilustración por Azul de Metileno

Querido Rodrigo:

Hermano, el invierno es horrible. No por las tres semanas de frío, más bien por la gente: todos andan con cara de sapo. ¡Y el cielo, brother, que se pone oscuro! Y el aire, que irrita la nariz por adentro –a mí hasta me hace sangrar, vos sabés–. ¡Mierda, hermano! Para hacerlo todo peor, soy yo nomás el que tiene un montón de alergias incomodísimas. ¡Pero qué importa eso! En realidad, lo más jodido es que justo por estas fechas viví una semana horrible el año pasado, por el Séptimo Anillo y Cambódromo –no sé si te acordás que tenía mi casa allá–. Todavía no le conté esto a nadie, porque es algo de lo que nunca me curé y no sé si la gente va a poder escucharme sin asustarse o mandarme al carajo. Creo que vos sí, bro, vos te vas a dar cuenta de que no estoy mintiendo, aunque ya de entrada te pido perdón por lo que te voy a contar.

En el invierno 2019 saqué mis vacaciones acumuladas. Quería quedarme en mi casa a dormir todos los días hasta las 12:00, solo salir para almorzar en la pensión y después volver a echarme –sabés cuánto cansa estar todo el año a cargo del almacén de una fábrica grande–. Ya había pasado dos o tres días en ese plan y empecé a reconocerles las caras a las personas que almorzaban en la pensión. Es que esa gente, hermano, salía del trabajo hambreando y se iba directo a comer. Siempre eran las mismas caras. Había dos tipos que me parecieron raros desde el principio, andaban demasiado limpios y con ese cabello peinadingo, lleningo de gel. Uno era flacucho y se lo veía todo enclenque. El otro era más grandote, pero los dos tenían la misma cara de boludo. Yo calculaba que eran mis vecinos, porque cada vez que iba a la pensión los pillaba ahí, bien sentadingos en las sillas de plástico, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, ¡imaginate! ¡Mierda que me emputaban esos dos! Al flaco le puse unos 30 años y a su hermano, un poco más, unos 36. Siempre se los veía cansados, como si estuvieran enfermos. Ese rato pensé que eran alma-podrida o algo así, gente amarga. La cosa es que ese día los saludé y los tipos me levantaron la mano hechos los malditos, como si fueran unas eminencias. «¡Que se vayan a la mierda!», dije en mi cabeza. «¡Tremendos putos!».

Esa tarde me eché en la cama a terminar la primera temporada de El Chapo y recién en la noche fui a la venta a comprarme unas frías. Volví y me tomé las cervezas mirando las noticias, hasta que me dormí. Me acuerdo de que estaba soñando alguna huevada cuando el viento empezó a hacer sonar mi portón metálico, lo movía, lo hacía tronar. Igual me volví a dormir, aunque de nuevo tuve esas pesadillas horribles en las que había un lobo y no sé qué más.

¡Bah! Desperté bravo, hermano, pero no tardé en darme cuenta de que había algo raro –además de la tronadera en mi garaje–. Era un ladrido que se repetía y ya estaba empezando a meterme miedo. Hermanito querido, las ventanas de mi cuarto estaban cerradas, pero igual se escuchaban el portón y el perro. Yo sé que un perro ladrando es cualquier cosa, pero esto era diferente, es que no sé cómo explicarte… Ese perro hacía «¡Guau!», se callaba dos segundos y de nuevo «¡Guau!», un solo ladrido, repetido mil veces. Pero te juro que ahí, en la cama, yo tenía la idea de que el perro ladraba «¡Bro!», «¡Bro!». ¿Te imaginás? «¡Bro!», «¡Bro!», hartísimas veces. Era como si vos me estuvieras llamando desde la ventolera fría.

Me asusté, hermano, pero más que nada me quedé opa, ¡es que era de no creer! Pensé que de a poco iba a ir despertando más y que todo iba a volver a ser normal, pero el bicho de mierda se hacía escuchar: «¡Bro!», «¡Bro!», «¡Bro!». Locura, hermanito. ¡Locura!

Los gemidos horribles del viento, la batucada que le sacaba a mi portón y esos ladridos endemoniados me estaban desquiciando. Me levanté nomás, emputadísimo, y así, en lo oscuro, me fui a la ventana y la abrí.

¡Pa’ qué la abrí! El viento frío me tiró un montón de arena en la cara y desparramó las facturas que tenía sobre la mesa de noche. ¡Carajo! Y el portón parecía que se iba a desguañangar. Cerré la ventana y escupí la arena. No levanté las facturas, solo quería echarme a dormir. Pero el ladrido se puso más terco que antes.

Intenté tranquilizarme. Fue en vano, vos sabés cómo soy: hay cosas que me hacen querer matar a alguien –en este caso: a algo–.

Salí y el viento me volvió a tirar arena encima. ¡Aj! Escupí. Me limpié la cara. El cielo estaba negro, sin estrellas; la luna parecía el ojo pálido de una vaca ciega. ¡Todo el barrio era un desastre, hermano! Al camión de basura no le dio la gana de pasar y los perros habían roto las bolsas. Desastre, los papeles con puchi desparramados en la calle de arena. Daba asco, pero lo peor era el ladrido que me martillaba la cabeza y me ponía nervioso.

Me tapé un poco la cara con la capucha de mi chamarra y me fui hasta la esquina, temblando de frío. ¿Dónde estaba el perro? De la esquina me fui para la izquierda, entrando más al barrio, siguiendo el ladrido. No avancé mucho, unas dos casas nomás, miré en diagonal hacia la acera de enfrente y di con el animal, uno mediano, blanco, con manchas cafés. Estaba ansioso el desgraciado, caminaba de ida y de vuelta el ancho de la verja de esa casa. Estaba adentro, pero se pegaba a la verja y la rozaba con su pelo mientras caminaba, ganándole cada dos segundos a los silbidos del viento con ese «¡Bro!» que me jodía tanto.

¿Cómo era posible esa mierda, hermano? ¡Decime! ¿Cómo?

Me acerqué a la reja descascarada, el poste de luz lo pintaba todo de un amarillo cuchuqui, y el perro ahí, brother, ya lo tenía a un metro. –No era de raza, perro cancún nomás– ¡Decite vos que el maldito me vio y se asustó! Se fue para atrás, rapidísimo, cagau de miedo y con la cola entre las piernas. Más allá se resbaló el pelotudo y se despatarró. Desde ahí me miraba, encogido sobre su panza y temblando.

Hermano… ¿Alguna vez pensaste que un perro no era un animal? ¡Puta madre! O sea, quiero decir que lo que estaba viendo ese rato no era un perro, bro, tenía ojos de persona, había un alma humana ahí adentro. No lo podía creer. Me saqué la capucha y entonces pasó lo que menos esperaba: el perro se me vino moviendo la cola. Ahí me quedé, como un tronco, porque el animal era diabólico, brother, te lo juro: ¡qué cosa más fea! Se desesperó y se puso a arañar la reja, chillaba sin dejar de mirarme. Retrocedí dos pasos.

Con toda la bulla que hacía el perro, pensé que alguien iba a salir a ver, pero en ese clima no salían ni los mosquitos. Yo era el único imbécil afuera, en el despute.

La casa se veía abandonada. Ese patio delantero de tres por seis terminaba en una puerta mosquitera que ya se estaba cayendo de vieja. También había un par de macetas con plantas muertas, todo en ese tono amarillo-sucio de la luz del poste. Hermanito, yo miraba un segundo al perro y después a la mosquitera, porque seguía pensando que el dueño iba a salir. Pero lo que quería de verdad era irme, volver corriendo a mi cama y echarme a dormir. ¿Por qué, otra vez, no podía moverme? Supongo que tanta cosa fea me dejaba en pausa, brother.

Al final me di nomás la vuelta y empecé a caminar. El perro chilló fuertísimo –se me pone la piel de gallina de solo acordarme–. ¡Era mucho para mí, manito! Me puse capucha y caminé rápido. Estaba a punto de taparme los oídos cuando escuché un golpe fuerte allá atrás, un sonido metálico y seco. Después de eso, ni un ladrido más, solo mi portón que sonaba como si lo estuvieran agarrando a patadas. Di la vuelta en la esquina, entré a mi casa y me tiré en la cama a mirar el techo. Repetí cien veces «Es mucha mierdanga, no puede ser» y me dormí.

***

Desperté como a las 11:30, me ardía el estómago. El portón metálico seguía moviéndose, pero ahora metía menos bulla. Fui al baño. Mientras orinaba me acordé del perro y se me ablandaron las piernas, se me bajó la presión, casi me caí. Me lavé la cara en el lavamanos y me cepillé los dientes dos veces. El agua estaba fría, manito, pero igual nomás entré a la ducha, quería terminar con esa sensación de pesadilla.

A las 12:00 fui a la pensión de doña Rita, un buen picante de gallina me curaba hasta de las resacas –si encontraba mesa adentro del local, porque afuera venteaba y la arena se terminaba mezclando con la salsa roja–. Apenas entré los vi a los raros esos, el flaco y su hermano, los que parecían de película de vampiros, pero esta vez el flacucho se veía más enfermo que de costumbre, estaba como indispuesto, se apretaba la panza con las manos.

Me dio nauseas, pero igual saludé y pasé directo a una mesa libre. La larva esa estaba metida en su pedo, solo el hermano mayor me devolvió el saludo, de mala gana, y siguió cuchicheando en el oído del flaco. Seguro lo estaba tratando, porque se lo veía bravo al tipo. El flaco, en cambio, ya iba a llorar, ¡iba a llorar el marica!

Cuando apareció doña Rita le pedí un almuerzo completo: sopa de maní, picante de gallina y un vaso de refresco. Todo eso por diez pesos, hermano.

La pensión empezó a llenarse de a poco: algunos albañiles, las señoras de limpieza del banco y de las otras empresas de la zona, unos cajeros bancarios y los vecinos del barrio. Los dos hermanos eran los únicos raros: el flaco estaba tan mal que se agarró la nuca y escondió la cara entre sus codos; hacía rebotar los pies rapidísimo, me estaba poniendo nervioso. Me quedé sentado nomás, esperando la comida. El hermano mayor intercalaba entre tratadas en el oído del flaco y cucharadas de sopa. El otro ni probó la comida y eso lo tenía más bravo al grandote.

Doña Rita llegó con su mandil y su gorro blanco. Me estaba dejando la sopa en la mesa cuando el miserable empezó a gritarle al más grande: «¡Te estoy diciendo la verdad! ¡No es mi invento lo del perro!». Doña Rita abrió harto los ojos y me miró como diciendo «Cada loco con su tema, ¿no?», puso en movimiento sus piernas celulientas y volvió rápido a la cocina. Yo me quedé mirando a los hermanos. Les dije: «A mí no me dejó dormir ese perro». El grandote se hizo el importante y dijo, así, todo sobrador, que él no había escuchado nada. Pero el flaco estaba apretado contra el respaldar de la silla, con la boca y los ojos bien abiertos. «Vos estuviste ahí», dijo y me apuntó con el dedo. Al principio quedé medio perdido, pero dos segundos después me levanté de un salto, mi silla quedó tirada y la sopa se derramó encima de la mesa. Salí como si hubiera visto al diablo, hermano. «¡Vos estabas!», me gritó el enfermo de mierda, llorando.

***

Me encerré en mi cuarto y me puse a dar vueltas en esos 16 metros cuadrados. Fui al baño y traté de tomar agua, pero me ahogué, tenía el corazón en la garganta, me faltaba el aire, sentía que me iba a desmayar. Lo que necesitaba era salir a jugar billar, escribirle a los viciosos para tumbarle unos tragos en la noche, pero me daba miedo encontrarme con el flaco en las calles del barrio. ¡Estaba hecho mierda, bro! Al final me tomé una pastilla para dormir, de las que madre nos regaló a principios de año –no sé si te acordás–. A las cuatro de la tarde ya estaba en el sobre, noqueado.

***

Qué hora sería, hermanito, cuando me desperté, medianoche o algo así. Lo que sé es que un gato estaba maullando. ¡Carajo! Abrí los ojos y me sorprendió encontrar todo negro. Volví a cerrarlos y le pedí a Diosito que eso fuera un sueño, ¡por favor!, un mal sueño. La fe me duró seis segundos, porque volví a escuchar al gato. ¡Mierda! ¡Carajoooo!

El animal estaba muy cerca. Pero no en mi cuarto, eso era imposible; tenía que estar afuera, bien pegado a mi ventana. ¡Qué desgracia! Yo sabía que lo que me tocaba hacer era abrir la ventana y tirarle algo al bicho, pero no me animaba. Además… No me la vas a creer: lo que el gato maullaba era igual a lo que el perro estuvo ladrando la noche anterior. O sea, le ponía un maullido bien llorón, esperaba un rato y volvía a hacer lo mismo, pero te juro que sonaba «Bro».

¡Ya pues, hermano! Esas son huevadas, ¿o no? ¿Por qué pasaba todo eso? Yo no entendía nada, pero no podía estar en esas mariconadas por un gato. Fui a la ventana y casi la abrí, reculé a lo último, me volví nomás y ya estaba metiéndome en la cama cuando escuché ese soplido fuerte que hacen los michis cuando ya tienen parados los pelos del lomo y lo que sigue es que van a morder y arañar. Manito, ya había dos animales afuera. Se la pasaron soplando unos 30 segundos y después todo fue chillidos, algunos de rabia y otros de dolor: era una pelea. Los gatos corrieron por el patio, tumbaron la escoba y el palo trapeador, lo escuché todo mientras daba vueltas a oscuras en mi cuarto, me estaba comiendo las uñas.

No vayás a decir que estoy loco, pero… ¿podés creer que tenía la idea de que el primer gato, el que me despertó, estaba relacionado con el flaco de la pensión? Incluso llegué a decir: «Ojalá no le pase nada».

De repente escuché unos pasos rapidísimos en la escalera metálica que daba a la terraza. Después, silencio, solo latidos en mi cabeza. Me metí otra tableta y en veinte minutos se acabó el show.

***

Desperté con la boca hedionda y la garganta llena de flemas. Fui al baño y traté de enfocarme en el espejo, en mis cachetes enormes y en lo ancha que estaba mi nariz. Busqué mis chinelas pero no las encontré –seguro las había pateado y ya estaban perdidas debajo de la cama–. Caminé descalzo a la parte de atrás de la casa. Allá, los alambres chutos, la ropa tirada sobre las cerámicas rojas –iba a tener que quemarme los pies para recogerla–. Por suerte, el sol del invierno tenía tibios los azulejos.

Me puse a levantar pilchas y en ese afán di con la escoba y el trapeador, tirados cerca de la lavandería. Sentí náuseas. Me ardió el estómago. Dejé la ropa en un tacho y me fui a la parte delantera de la casa. Empecé a subir la escalera metálica, pero no de frente, de lado, por si encontraba alguna de esas huevadas que me tenían con los nervios de punta. De a poco mi cabeza llegó a estar al nivel de la terraza y, por el susto, tuve que darme vuelta lo más rápido que pude. Casi me caí de cara, pero me agarré de la baranda.

No podía seguir asustándome así, hermano. Tenía que controlarme. Respiré hondo y volví a mirar: el gato era blanco y estaba lleno de manchas de sangre por todas partes, la boca y los ojos bien abiertos, como si hubiera muerto de miedo.

***

No sé por qué me pasó eso a mí, pero no era normal. No sabía si llamarla a madre o ir a tu casa para contarte. Al final no hice nada, porque creí que ustedes iban a decir que tenía un cable pelau o algo así. Bajé a la cocina, sudando, a pesar de que no hacía calor. Me limpié la cara con la manga de mi buzo y saqué una bolsa negra de encima de la repisa. Cuando volví a la terraza el viento me echó encima un olor rancio. Embolsé al gato y lo puse en la canasta metálica de mi acera.

Eran las 12:30, el ardor de mi estómago me convenció: tenía que salir a almorzar. Por suerte, los hermanos raros no estaban en la pensión. Me senté en la mesa del fondo, debajo de la tele, desde ahí podía ver a todos los que entraban y salían del boliche. Doña Rita se acercó y me tomó el pedido.

Primero pensé que no encontrarlo al flaco iba a ser positivo, pero después me entró preocupación, podía haberle pasado algo. Comí lo más lento que pude, esperando que uno de los raros asomara. Ninguno fue. La comida me sentó mal.

Al día siguiente hice lo mismo, esperé hasta la una menos veinte y ninguno de los dos apareció. Bro, vos sabés que puedo llegar a ser bien pelotudo, pero ese día ya me pasé: cuando doña Rita se acercó para cobrarme le pregunté por esos tipos. Me dijo que eran los hermanos Duarte y que parecía que ya no iban a volver, porque en la mañana del día anterior ella estaba charlando con doña Fani, la de la venta que está a la vuelta de la pensión, y vio que el mayor de los hermanos lo subía al otro a una vagoneta taxi y que después metió dos maletas en el baúl de la misma Corolla blanca. «Se fueron», me dijo. «Doña Fani me contó que su hija ya lo había visto al grandote subiendo cajas a una camioneta. ¡Elay, joven! Se fueron nomás». Sacó un trapo del bolsillo de su mandil y se secó las manos. «¿Sabe qué?», dijo, mirando al pedazo de cielo que se veía más allá de su galería. «A mí me dan miedo esos dos. En qué nomás andarán. ¡Ay, Dios!». Sacudió la cabeza y volvió a meter el trapo en el bolsillo. «¿No ha visto cómo tienen su casa? La segunda de aquí a la vueltita, ¿se ubica?».

Me mareé. Sentí que caía en una noria hondísima. No llegué a decirle nada a la doña, pero creo que moví un poco la cabeza para darle a entender que ubicaba la casa. Ella se quedó mirándome un rato y después se fue, callada nomás.

Una mujer inteligente doña Rita, no quería tener nada que ver con gente rara.

Yo, hermano, soy un imbécil.

***

Esa misma noche subí una silla a la terraza y me puse a beber. Desde ahí miraba la fachada de la casa de los Duarte, la del poste de luz cerca de la reja, en la que había visto al perro maldito. Me soplé seis latas de cerveza y una cajetilla chica de cigarros. Lo que tenía era una especie de obsesión, hermano, algo en esa casa me atraía, como si una magia oscura estuviera actuando desde las paredes descascaradas. ¿Y el perro, brother? Ni rastro de él.

Estuve pensando unas dos horas, hasta que la última lata de cerveza me envalentonó. Bajé de la terraza y salí a la calle. Me quedé parado en la esquina diez minutos, no me animaba a acercarme a la casa de los Duarte, me acordaba de esos ojos horribles que se repitieron en el flaco y el perro. ¡Ay, manito! ¿Para qué te cuento estas cosas? No me animé a llamarte porque todavía no sé si está bien que te cuente, siquiera, todo esto. La voy a quemar esta carta cuando termine de escribirla, obvio, le voy a prender fuego.

Me dejé de mariconadas y caminé hasta el poste de luz. Como no había nadie en la calle, me apoyé en la reja y probé con el candado. Nada. No me quedó de otra que trepar, así todo cochi y molletudo como soy. Pero la hice, hermanito, puse mis pies en ese patio mal iluminado por el farol. Con tres pasos llegué hasta la puerta mosquitera y la abrí. Adentro estaba más oscuro y se respiraba un aire seco y pesado. Busqué el interruptor y lo apreté varias veces: cero luz. No podía ver nada y, ¡la puta madre!, recién ahí me di cuenta de que había dejado el celular en la terraza.

Lo que sí tenía era un encendedor de dos pesos, lo prendí y vi aparecer las formas de unos sillones antiguos, de esos que tenía el abuelo Manuel, ¿te acordás?, de madera pesada y forro de terciopelo. El tapiz del piso quería pasar por tablas de madera y debajo de los sillones había una alfombra que parecía floreada, tenía caqui y rojo por todos lados. Ni un sonido, brother. La casa era una tumba, solo se escuchaba la llama del encendedor en su pelea con el aire que entraba por la mosquitera. Tapé el fuego con una mano y seguí caminando. Había una puerta abierta, la de la cocina, pasé de largo. La luz del encendedor empezó a temblar en dos paredes, una a mi izquierda y otra a mi derecha: estaba en el pasillo de la casa. Primero me apareció una puerta a mano izquierda, la abrí, adentro había una cama con colchón pero sin sábanas. Era tanto el olor a polvo que empecé a moquear y estornudé dos veces. Entré en el cuarto, la burbuja de luz anaranjada me dejó ver la cama, un ropero empotrado y unos cuantos chulupis. Volví al pasillo y a mano derecha me apareció otra puerta: lo mismo, una cama, un colchón y un ropero vacío. Pero en ese cuarto el colchón estaba apoyado en la pared, vertical, al lado del catre.

Seguí por el pasillo. Las paredes estaban vivas, hermano. No sé si era porque estaban sucias, pero la luz del encendedor se movía ahí y creaba sombras extrañas. Mi primer impulso fue cerrar los ojos, pero cuando los cerré un montón de manos aparecieron en mi mente, salían de las paredes y se estiraban tratando de tocarme. ¡No, mierda!

Me quemé el dedo gordo con la rueda caliente del encendedor. Solté el aparato y todo quedó negro. Tenía miedo hasta de respirar.

De a poco mis ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad y vi otra puerta mosquitera más adelante, una que daba al patio trasero. Recogí el encendedor y salí por esa puerta. La luna estaba tacañísima y el patio se veía como cementerio de pueblo chico, como si tuviera cruces de palo clavadas en la tierra. El rodillo del encendedor ya estaba tibio, así que encendí el aparato: no eran cruces, brother, eran azadones, tijeras de jardinero, palas, picos, rastrillos, todos en vertical, con los mangos plantados en la tierra. Yo miraba ese lugar hecho mierda y me acordaba de los Duarte. No me importó todo lo horrible que era, había algo en la casa: mientras más adentro estaba, más quería llegar al último rincón.

Caminé por el patio, tapando el fuego con la mano y acercándolo a mi pecho. Al fondo había un cuarto mediano que no tenía ventanas, solo una puerta bien asegurada con aldaba y candado. Guardé el encendedor, arranqué un pico que estaba cerca y le di al candado con tanta fuerza que se cayó con la aldaba. La puerta empezó a abrirse por su propio peso, haciendo chillar las bisagras.

***

De ese cuarto salió olor a muerto, brother, ¡fuertísimo! Tuve que taparme la nariz y volver hasta la mosquitera del pasillo. Me dieron ganas de vomitar, por eso solté el pico, metí la mano debajo de mi chamarra y estiré el cuello de la polera hasta que quedó sobre mi nariz. Todo en vano, el olor ya estaba en mi estómago y en esa parte del cerebro que no sabe cómo olvidar las cosas. Me daba asco ese cuarto, pero me acerqué de nuevo, la luna le pintó una franja gris al suelo, desde la puerta a medio abrir hacia adentro. Entré. La luz de la luna no alcanzaba para nada, tuve que sacar el encendedor otra vez. Empecé a distinguir manchas oscuras en el piso y de repente la brisa sopló y me apagó el fuego.

Eso me iba a pasar toda la noche, hermano, así que cerré la puerta. Encajó cabal en el marco, por la arena que metí con mis zapatos, tal vez. Probé con el encendedor y la llama se paró firme: un lápiz de dos puntas, azul y naranja. Tenía el cuello de mi polera sobre la nariz, pero igual me lloraban los ojos por lo cargado que estaba el aire.

Más manchas oscuras en el suelo, cajas llenas de bolsas de algodón, agujas mariposa, sondas, paquetes de jeringas, suero, botellas de alcohol y…

¡Dios mío, hermano! ¡Perdoname, por favor!

Me asusté tanto que solté el botón del gas en el encendedor. El suelo se movía, empecé a respirar rápido y entrecortado. Me iba a explotar el corazón en el pecho, no quería volver a ver lo que estaba adelante. Guardé el encendedor en el bolsillo, la mierda del aire pasaba por las fibras de mi polera y me pudría los pulmones.

Rodrigo, hermanito, ¿dónde estabas? ¡Cómo me hacías falta! Empecé a ponerme débil, me di cuenta de que me iba a desmayar, me iba a caer en ese cuarto asqueroso. Di media vuelta, tanteando como ciego, caminé hasta tocar la pared, busqué la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Quince segundos después estaba arrastrándome en la arena, entre el farol y la reja oxidada. Me levanté y fui por la calle fría hasta mi casa. Necesitaba protegerme del silencio, hermano, del abandono insoportable en el que estaba sumido mi barrio.

***

Hermano, pensé que escribirte esta carta iba a hacerme bien, pero solo tengo ganas de quemarla. Yo nunca volví a ese antro y creo que los Duarte tampoco. Ya vos sabés: tras que pude la vendí mi casa y ahora vivo más lejos. ¡Qué no hizo doña Rita para convencerme de que me convenía quedarme por el Cambódromo! «Lo vamos a extrañar», me dijo la última vez que la vi. Yo pensé que algún día iba a volver a su pensión para comer su picante de gallina, pero no fui. La doña me preguntó a dónde era exactamente que me estaba mudando, «pa’ que pasemos a saludarlo», dijo, «cuando vayamos por allá con mi pelau». Su hijo era un flaco metedor que iba al colegio y, además, le ayudaba en la cocina.

Ya es casi un año de eso, hermano, pero no creás que estoy bien. Hay noches enteras en las que no puedo dormir, porque apenas cierro los ojos vuelvo a estar en ese cuarto oscuro y veo de nuevo las hojas de libros viejos tiradas alrededor de dos camillas de metal, de esas que usan en la morgue. Tirado debajo de una de las camillas está el perro que empezó todo esto, bro, la cabeza hecha mierda y llena de sangre seca, la panza a punto de explotar, los ojos huecos y una orgía de gusanos en la boca.

Rodrigo, no quiero cagarte la vida. Voy a quemar esta carta porque tal vez –solo tal vez, hermano– estoy mal de la cabeza y lo que necesito es dormir.

***

Ahora en la mañana estaba volviendo del mercado en mi auto y cuando miré por la ventana un perro pasaba al trote, liviano, pisando el pasto alto en la orilla de la calle. Al principio me pareció un animal hermoso, andante, callejero. Pero el semáforo me dio rojo y, mirando con más cuidado, me di cuenta de que el perro tenía un hombre adentro. ¡Es que tengo que estar hecho mierda de la cabeza, carajo!

En la tarde fui a la venta del barrio, apareció un gato y me rozó la pierna. Se puso a maullar con los ojos fijos en los míos y así estuvo por un minuto. ¿Qué putas, bro? No es normal que un gato se quede mirándolo a uno a los ojos tanto tiempo, hay algo horrible en eso.

No sé, manito, cuando me pasan estas cosas me siento indefenso, sin chance de escaparle a la locura. Quiero olvidarme de lo que te estoy contando, ¿sabés? Pero a veces me despierto con fiebre en la noche y llego a pensar que las cosas no son como nosotros creíamos. Yo intento vivir una vida normal, te lo juro. Pero tampoco puedo negar lo que viví en ese barrio del Cambódromo. Ya no tengo arreglo, bro, incluso hay veces en que estoy cien por ciento seguro de que una magia oscura me alcanza sin misericordia desde el depósito de alguna casa asquerosa.

Ernesto Urgel Guardia,

viernes 24 de mayo del 2019

***

INFORME POLICIAL NÚMERO 0675/19

Detective a cargo: Ramiro Quispe Condori

El domingo 02 de junio del año en curso, Ernesto Urgel Guardia, de 37 años de edad, fue hallado muerto en su casa a las 10:30 de la mañana. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una reacción anafiláctica o reacción alérgica grave a una dosis elevada de omeprazol. El sujeto se habría inyectado el fármaco en vena, en lo que, se dedujo, fue un suicidio, toda vez que, corroborado con testimonios de sus familiares, el señor Ernesto Urgel conocía desde niño su condición alérgica y se cuidaba de no ingerir o inyectarse el compuesto, a pesar de que padecía gastritis crónica.

En su declaración, Rodrigo Urgel Guardia, hermano del fallecido, informó que había encontrado el cuerpo sin vida y que llamó a la policía de inmediato. Declaró que el motivo de la visita a su hermano había sido que este último ya se hallaba demasiado distanciado de la familia durante los meses anteriores a su fallecimiento, con el agravante de que en la última semana no le había contestado las llamadas a nadie.

En lo referente a la escena del hecho de muerte, el señor Rodrigo, hermano del fallecido, declaró haber encontrado el cuerpo en el suelo, boca arriba, en la sala de la casa, los brazos abiertos en cruz.

Se hallaron dos ampollas de omeprazol en el piso, muy cerca del cuerpo sin vida. También se encontró una jeringa usada.

Otros elementos que pueden tener alguna relevancia para el caso son: 1.- La carta que se adjunta a este informe, misma que el fallecido escribiera a su hermano y que, según testimonio del destinatario, jamás fue enviada. 2.- Una fotografía que se presume fue retirada de un sobre hallado abierto encima de la mesa del comedor y que tenía como remitente a la señora Rita Sanabria Céspedes (al parecer, propietaria de la pensión en la que el fallecido aseguraba, en su carta, haber comido durante el invierno del año 2018). Todo parece indicar que la señora Sanabria (o quizás su hijo) entregó el sobre al señor Ernesto Urgel, en persona, pero eso todavía está pendiente de investigación.

En la parte posterior de la foto hay un mensaje anotado con lapicero negro y mala caligrafía. Se transcribe dicho mensaje a continuación:

Joven, esto lo pilló mi hijo Mauricio, debajo de un cajón en la casa que era de los Duarte. Dios nos libre, joven.

La fotografía también se adjunta al presente informe. En dicha imagen aparece una camilla mortuoria y otra veterinaria. En la camilla mortuoria yace el cuerpo desnudo y semiconsciente de un sujeto escuálido identificado como Alfredo Duarte. En la camilla veterinaria se ve claramente el cuerpo adormecido de un can de raza mestiza y de tamaño mediano. Llama la atención el tendido de sondas que conectan los vasos sanguíneos de los dos cuerpos registrados en la foto.

Dado a las 15:00 hrs. del lunes 3 de junio del año 2019, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Juan Carlos Zambrana Gutiérrez (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · 1984) ha escrito decenas de artículos de opinión, publicados en los principales medios de prensa escrita de su país. Se tituló en la licenciatura de Relaciones Internacionales y en dos posgrados de Escritura Creativa. A finales del 2019, con su cuento Tarántula, fue finalista del Concurso Municipal de Literatura ‘Franz Tamayo’. Su primer libro de cuentos se publicó en julio del 2021, bajo el sello de la Editorial 3600.