Salvador Elizondo falleció el 29 de marzo de 2006, a la edad de 73 años, con la jerarquía de un escritor consagrado. Aunque ni entonces ni ahora ha logrado la fama entre la multitud de los lectores, sí le fueron conferidas las gracias que el aplauso crítico expide en México para el renglón de un “autor de culto”: los codiciados premios (el Nacional de Ciencias y Artes, el Xavier Villaurrutia), el ingreso a corporaciones de abolengo (la Academia Mexicana de la Lengua y El Colegio Nacional), las obras en sellos del mayor renombre (Joaquín Mortiz, Era, el Fondo de Cultura Económica). Diez años después de su muerte, difícil negar que Elizondo aún detenta en el estamento de la cultura el porte de un autor canónico; mencionemos la reciente salida a librerías de una selección de sus Diarios en una edición de lujo, tesis y libros exegéticos en torno de su escritura, homenajes en las instituciones de promoción artística del Estado mexicano.

Esa figura canónica es la de quien dio a las prensas, en su época de mayor feracidad creativa, ficciones innovadoras y complejas, experimentos posmodernos de alto refinamiento intelectual exentos de vinculación con la realidad sociohistórica del país, como Farabeuf (1965) y El hipogeo secreto (1968). También es el autor de cuentos, compilaciones de ensayos eruditos sobre literatura y de artículos periodísticos, poesía, una obra de teatro… La pregunta es: ¿de qué Elizondo estamos hablando cuando hablamos de él como un clásico moderno de las letras mexicanas?

Quisquilloso, erudito, poco paciente con los niños

Aunque ya había publicado textos dispersos en revistas, un volumen de poemas (1960) y un libro de ensayo sobre el cineasta italiano Luchino Visconti (1963), no fue sino hasta 1965 cuando Elizondo alcanzó el reconocimiento de sus pares gracias a Farabeuf. Si bien la década del sesenta mexicano fue generosa en propuestas disruptivas, como La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes (1962), Los recuerdos del porvenir de Elena Garro (1963), Gazapo de Gustavo Sainz (1965) o La obediencia nocturna de Juan Vicente Melo (1968), parecería que Farabeuf ha concentrado ante los asedios del estudioso el aura de la mayor experiencia límite, por su intrepidez técnica (la concentración narrativa en un solo instante distendido obsesivamente), su vinculación genésica con otras artes, como la fotografía, la desterritorialización de su trama y el tratamiento del sadomasoquismo y la locura.

Farabeuf vuelve a Elizondo un residente aceptado y aplaudido, aunque polémico, de la comarca letrada y le abre las puertas a una trayectoria de frecuente presencia editorial que en su mayor apogeo casi alcanza una década. Así, difunde los cuentos de Narda o el verano y la “autobiografía precoz” titulada Salvador Elizondo (1966), la antinovela El hipogeo secreto (1968), los ensayos y aforismos de Cuaderno de escritura (1969), las compilaciones híbridas de El retrato de Zoe y otras mentiras (1969) y El grafógrafo (1972) y los artículos de Contextos (1973).

En este periodo se advierte un fenómeno. Como diría Jorge Ruffinelli en un ensayo de 1977, Elizondo “de la escritura del instante pasó a la escritura de la escritura… del espejo que se repite interminablemente”. El autor se encierra poco a poco en una búsqueda más y más solipsista, de espaldas a la realidad, la política o la Historia. Apologista de Paul Valéry y Ludwig Wittgenstein, habría tenido como propósito sólo y nada más lidiar con el lenguaje, explorar sus carencias como los impasibles mojones que pondrían en crisis desde la médula toda travesía de la escritura: “No convertir la realidad en lenguaje sino el lenguaje en una realidad, en una cosa que se manipula y se modela como el barro”, confesó en 1988 a Adriana Díaz Enciso.

Elogiado por el joven José Emilio Pacheco debido a “su elaboración artística, su decidida voluntad formal, su estilo”, Elizondo deserta de los terrenos de la ficción y la flaubertiana contumacia por la palabra exacta, y elige la reflexión concentrada en torno de la escritura. El ejemplo más relevante en este camino es el texto liminar de El grafógrafo, tantas veces citado: “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo…”. Releído a la distancia, este volumen en su conjunto se me deslíe como una obra envejecida merced a un narcisismo técnico rayano en lo autocomplaciente y lo autofágico: textos como “Presente de infinitivo” o “Pasado anterior” parecerían flácidos divertimentos de una voz que se entusiasma con la sola elaboración de malabares metaliterarios en los que se echa en falta, como no ocurre en otros ejemplos (Macedonio Fernández, Josefina Vicens, Efrén Hernández) una exploración filosófica, una perplejidad, un desajuste vital que trascienda el ensimismamiento, la cárcel de ese temperamento enceguecido por su gélida lucidez.

Como ha señalado el estudioso Steven M. Bell, Elizondo se modela como un heredero intelectual del grupo Contemporáneos, pues a la par de que reniega de la estética realista pone de nuevo en circulación, de la mano de sus compañeros de la Generación del Medio Siglo, un debate a favor del cosmopolitismo cultural. Hijo de un diplomático y productor de cine de familia acomodada, el joven escritor tuvo una educación favorecida en México, Alemania y Estados Unidos y pudo desarrollar estudios y creaciones en la pintura, la fotografía y el cine. Es un lector voraz y cultísimo en un país de gobierno autoritario que, al tiempo que amordaza a la prensa, es afable con los trabajos del arte, premiando escritores, editándoles sus libros, afianzándoles puestos en la burocracia o en la Universidad Nacional.

Esbozo este cuadro por lo que significa que un autor indomeñable como el de Farabeuf se aísle y expulse de sus páginas casi todo aliciente por la imaginación y la otredad. Una voluntad artística de indudables recursos se fue restringiendo, desde adentro y paulatinamente, por un impulso censor derivado de su alta inteligencia que le impedía soltar las amarras del talento hacia indagaciones más porosas con su tiempo y lugar. En “Anoche”, un texto de Camera lucida, Elizondo se ve a sí “tratando por todos los medios de que mi vida tuviera un sentido estrictamente literario, especialmente para ese Self que se había instalado desde los orígenes de mí mismo como su crítico; un crítico poco tolerante, quisquilloso, erudito y, sobre todo, pedagógico y poco paciente con los niños. Ha habido momentos en que he creído que Yo Mismo era más inteligente que Yo…”.

Su inmersión en los límites del lenguaje, con la tensa brida del intelecto, lo llevó no al silencio entero pero sí a la escasez editorial. Después de Contextos su publicación se apacigua: escribe la obra de teatro Miscast (1981), compila los textos dispares (narrativa y ensayo) de Camera lucida (1982), redacta una correcta nouvelle autobiográfica de episodio adolescente (Elsinore: un cuaderno, 1988) y lo posterior son recopilaciones de ensayos y artículos: Teoría del infierno (1992), Estanquillo (1993), Pasado anterior (2007), tomos dotados de un luminoso hilo de fluidez argumentativa y carisma prosístico, el propio de quien ha trasegado y revisitado sus temas y sabe dispensar a sus escritos un cariz de conversación más que de tratado. ¿Qué es lo que no encaja, entonces?

Vivaz, ingenioso, aguerrido

Aquel lector de curiosidad desmedida parecía llamado a devenir una figura robusta, incisiva, insistente del espacio libresco en razón de sus pródigos esmeros intelectuales y vocaciones artísticas: “vivaz, simpático, ingenioso, aguerrido en sus discusiones contra los otros asistentes, hablando un lenguaje profundo con ideas estrafalarias”, lo recuerda Paulina Lavista, su viuda, de cuando el joven Elizondo visitaba su casa allá por los cincuenta. Juan Vicente Melo lo dibuja en 1966: “su monstruosa inteligencia, su irritante cultura no tienen imagen que se le compare o se le aproxime”. No es que un creador esté obligado a volverse la voz pública hacendosa en medir la profundidad de cada charco; pero releyendo a Elizondo no puedo sino pensar en el otro escritor que pudo llegar a ser de no haber obliterado parcialmente el horizonte de sus intereses: ¿quién más proveído que él —políglota, multidisciplinario, iconoclasta, avispadísimo— para, como pensador, abarcar poco a poco más espacios y temas, como los propios de la sorprendente transformación de las artes y del diálogo en torno de la cultura durante el último cuarto del siglo xx, y trastocar el mundo de la letra impresa con una tan vehemente ambición como la de un Reyes o un Octavio Paz?

Y no. Como anota Christopher Domínguez Michael, el universo de Elizondo “parece estrecho, escueto, árido, presidido por una voz monomaniaca”. No sólo no vuelve este autor a acometer obras definidas y arriesgadas, en la estela de Farabeuf, sino que sus reapariciones van de la mano de encomiendas quién sabe qué tan entusiastas (una columna en una revista o un periódico, una pieza para la Compañía Nacional de Teatro). Quizá haya que reconocerle el peso benévolo de su renuncia; evitó así dar el deplorable circo que, a raíz de la nombradía, más de un autor nos otorga: el de volverse, como Carlos Fuentes, una máquina expendedora de textos cada vez más fofos, más indulgentes y olvidables, todo por el empeño de sostenerse en el sitio protagónico del mercado de los prestigios.

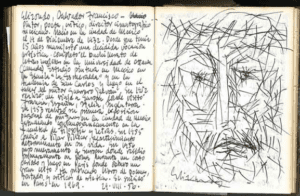

A cambio de este abandono, Elizondo adelanta la noción de proyecto. A la hora de comentar varios textos de Camera lucida, como uno en que el autor reflexiona sobre lo que significaría emprender una redacción de la ordalía de Robinson Crusoe, Domínguez Michael señala: “Fue en la noción de proyecto donde Elizondo encontró la manera de continuar escribiendo una obra aunque pareciera que no la estaba escribiendo… El proyecto es el espacio donde el geniecillo de la escritura se manifiesta en la puesta en escena de su negación”. Paralelamente, Elizondo perseveró en el ejercicio de sus diarios (treinta mil páginas de 1945 a 2006, según estimación de Paulina Lavista), de los que apenas conocemos una antología mínima, lo que obliga a suspender la valoración última de quien prefirió ser ya no un autor de obras sino el amanuense de sus instantes; no seguir fungiendo como el escritor que entrega un tomo tras otro sino, abismadamente, entregarse al río soberano de la escritura.

“¿Para qué diablos escribe Salvador Elizondo si dice que nadie lo entiende, si dice que sólo él puede leer sus libros?”, se pregunta hacia 1969 Parménides García Saldaña, en una curiosa declaración a Excélsior recuperada por Ross Larson (Bibliografía crítica de Salvador Elizondo). La grafografía es afirmación de un temperamento que en su juventud se engarzó con decididos riesgos que iban en el sentido opuesto al de los prejuicios y las convenciones de los lectores. Esa misma distancia, tan oportuna en lo que refiere a la búsqueda heterodoxa, lo llevó hacia una aristocrática estación de encierro, donde el lector y sus feudos se difuminan hacia una pérdida que sería algo más que una postergación.

En un revelador ensayo de Camera lucida, Elizondo anota, refiriéndose a la señora Emma Bovary: “Su cabeza hueca está repleta de simplezas, conturbada por toda suerte de banalidades que Flaubert supo sublimar por medio de una escritura cuya perfección no ha sido sobrepasada… En términos generales, pienso que pocas veces se ha puesto tanta maestría al servicio de tanta fruslería”. Estas pocas líneas dejan ver de forma por entero elocuente un desentendimiento innegociable con los rostros de la otredad a los que la ficción tiende a acercarse. Tildar de simplezas y banalidades las andanzas de Emma Bovary supone un juicio estético pero sobre todo uno moral: desde tan estreñida atalaya, sólo sería de interés dramático el devenir de personajes inteligentes, cortando sin más cualquier avidez de la dicción imaginativa por batirse con las urgencias políticas de la realidad, por hacer habitar en la página en blanco las parcelas de la vida común donde se advierten la injusticia, la mediocridad, el cinismo, la torpeza, la candidez o la insatisfacción, sin atender al coeficiente intelectual de quienes las viven… Steiner se pregunta en un párrafo de Lenguaje y silencio si no hay “entre el tenor de la inteligencia moral desarrollada en el estudio de la literatura y el requerido para la elección social y política una brecha amplia, una oposición”.

Fracasos de la dualidad

Veo los rastros de ese otro Elizondo, uno que sí fue y sí lanzó su talento hacia las pesquisas de la otredad, en un libro de su primer momento, publicado un año después que la audacia máxima de Farabeuf: me refiero a Narda o el verano, señalado como “casi magnífico” por el temible Emmanuel Carballo.

En Farabeuf —consigna la investigadora Adriana Teresa Ochoa—, el empeño es “equiparar, hasta donde sea posible, a la escritura con la fotografía”. Hay un propósito por hacer nacer de esa vecindad la imagen de un solo instante eternizado. En las narraciones de Narda o el verano, la acción de verse, de ver a otro o de tomarle una fotografía define la acción, fijando un instante en las pautas del vínculo que un personaje tiene consigo mismo o de cara a un otro con quien interpreta una difícil dualidad.

El primer cuento, “Puente de piedra”, hace ver a una pareja de jóvenes que salen de picnic. Su relación es equívoca; se hallan en ese umbral incómodo entre el deseo y la reticencia. El día de campo servirá para zanjar la indecisión, ya sea como un término sin más de su apego o como una huida hacia adelante, hacia la entrega. La percepción privilegiada por la voz narrativa es la del joven; ella en cambio es vista como una forma de la otredad, un ámbito desconocido al que se discierne desde el prejuicio y la generalización: “Ella a veces se inquietaba, de esa manera absolutamente animal con que se inquietan las mujeres ante el peligro físico”; “Siempre había [él] creído que la verdadera sabiduría de las mujeres no podía ser producto más que del alcohol o del amor”. Estos ejemplos exhiben un esquema clásico: durante su, a ratos, despechado cortejo, un varón busca aprehender a una mujer dando por buena una representación genérica puntuada por el demérito. Este vislumbre se halla reiterado en el cuento con una escena emblemática: él se obstina en fotografiarla a pesar de su resistencia, un simbólico preludio a la ansiada rendición sexual: “Se deleitaba afocando y desafocando aquella imagen, haciéndolo surgir de la bruma, enturbiándola luego y luego, nuevamente, haciéndola nítida”. Luego de que él le pregunta: “¿Verdad que eres mía?” —luciendo franco su asedio no como un deseo de fundirse con ella y así dar pie a una dualidad superior sino para dominarla, absorberla, anularla—, una figuración siniestra irrumpe y rompe todo chance de un encuentro entre los dos muchachos. Ella grita al ver a un niño: “Era un albino deforme, demente. Su mirada escueta, tenaz, de albino, surgía de los párpados enrojecidos como sale el pus de una llaga… Su sonrisa era como una mueca obscena”. El protagonista pierde el monopolio de la mirada y del deseo; su repentino rival “contamina” con su sola anormalidad el tan buscado frenesí erótico. El elusivo noviazgo habrá así de llegar a su fin, ante el surgimiento de un ominoso triángulo apenas entrevisto.

Otro triángulo sí toma forma, aunque fugazmente, en “Narda o el verano”, el más extenso de los relatos incluidos en el volumen, y el único narrado en primera persona. El protagonista vuelve desde el ánimo memorioso a los hechos, en este caso, del verano que está viendo cerca su término. La estrategia no es inocente: el narrador es testigo y participante de una deriva que no termina de entender o aceptar por lo que tiene de cuestionamiento de sus nudos con lo femenino. Él y su amigo Max idearon el plan de vivir los meses del calor con una mujer a la que habrían de compartir en la cama. Eligen a una chica, Elise, que este año decide cambiar su nombre al de Narda. El narrador comparte la visión falocéntrica de la voz en “Puente de piedra”; detenta el dominio de la diégesis, desde la que asigna a una sola mujer la supuesta interpretación de su género: “Las mujeres que cambian de nombre según las estaciones son seres que se creen refinados, esclavos de la banalidad que han leído a Mme. Sagan y nada más”.

Narda, sin embargo, va más allá que su contraparte femenina en “Puente de piedra”. Cuando uno de ellos le dice: “Ahora eres nuestra, ¿verdad?”, ella responde: “No; no soy de ustedes: ustedes son míos”. Así ocurre en efecto: Narda hace emerger entre los amigos una esquiva rivalidad. En el punto culminante en que el narrador la fotografía, desnuda, la violación visual que el acto metaforiza los lleva a perderla. Más aún: el cuerpo de Narda se esfuma, inexplicablemente, hasta de los negativos: la fotografía falla en su cometido de forjar un vínculo indestructible de dominio de los varones sobre la materialidad de la muchacha. Narda se vuelve el nombre de un fantasma. Habría no poco que reflexionar, desde un ánimo crítico, en el hecho de que el ex amante de la chica, un hombre de raza negra descrito no sin displicencia desde un gesto exotizante y “superior”, la asesine de forma salvaje, y en que el relato se empecine en la figuración de lo femenino como una entidad inaprehensible por razones de índole fantástica, nunca retando el cliché de la “mujer fatal” a la que el varón sólo puede enlazarse desde la violencia.

Narda o el verano cierra con dos narraciones en que la otredad se distingue en el reino cerrado del individuo. En “La puerta”, una mujer recluida en un psiquiátrico se obsesiona con descubrir qué se esconde en un cuarto misterioso. Cuando se decide a dar vuelta a la manija y entrar, ve a un rostro mirarla “fijamente desde ese resquicio sombrío. El terror de esa mirada la subyugó… De pronto no lo reconoció, pero al cabo de un momento se percató de que era el suyo”. El reconocimiento de sí se da de manera retardada, y la narración termina con ese punto en que el yo, luego de temerse un alguien más amenazante, se vuelve a fundir consigo mismo gracias a la vista.

Por su parte, “La historia de Pao Cheng” es el relato con que Elizondo habría dicho adiós (si exceptuamos “Ein Heldenleben”, de Camera lucida) a cualquier viso de la otredad. La dualidad nace aquí en Pao Cheng, un filósofo chino de hace 3,500 años que imagina a un escritor contemporáneo quien a su vez está dedicado a escribir la historia del primero y quien “comprendió, en ese momento, que se había condenado a sí mismo, para toda la eternidad, a seguir escribiendo la historia de Pao Cheng, pues si su personaje era olvidado y moría, él, que no era un pensamiento de Pao Cheng, también desaparecería”. Ingenioso y redondo, este apólogo clausura sin embargo, y ya casi sin retorno, la única marcha verdaderamente sostenida de Elizondo por los caminos de la otredad en su contubernio con la ficción La mirada en este caso entrega la estampa inquietante del visceral compromiso con las sensibilidades ajenas al que se ve lanzado el escritor afín a las vías imaginarias. No sorprende ahora por qué el cerebral Elizondo se habría alejado de esa vocación posible de la escritura, para seguir a cambio la estéril estrechez de la grafografía. Siendo extremos e injustos, podríamos sospechar que en Narda o el verano nació y murió ese otro Elizondo que habría podido retar con suficiencia la primacía literaria de un Juan Rulfo.