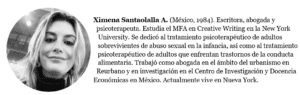

Por: Ximena Santaolalla

Ilstración por: Sol Undurraga Machicao y Mujer Gallina

Conocí a Lola —así la llamé yo, nunca dijo su nombre— en ese insólito lugar. Un averno cercano y lejano al que no nos gusta ir, oler, mirar o escuchar. Menos en sábado por la tarde, cuando se suele disfrutar de hamburguesas con queso y tocino, malteadas de leche entera y crema batida. ¿Paladar refinado? Sashimi corte grueso, erizo, hueva de salmón. ¿Comfort food? Caldo de pollo de la abuela seguido de un helado en barquillo.

Si volviera el tiempo atrás, ¿miraría la historia de Lola? Lo más sencillo: enviarme un mensaje al pasado que diga, “si te encuentras disfrutando de una linda tarde, comiendo pastel acompañado de un vaso de leche, evita a Lola”.

Pero a veces es necesario mirar, acercarse. Ver las cosas desde dentro. Sentir cómo, a menudo, la muerte no es lo que más duele. Escribir de aquellos a quienes nadie mira. De aquellos que, para muchos, poco importan. Si se trata de escribir sobre una vida que se repite por millones y millones sin esperanza de cambio, entonces no hay historia más propicia que la de Lola.

Lo que más duele es el cúmulo de meses en aire estancado. Hacinamiento, rostros llenos de ansiedad, ojos muy abiertos, estremecidos.

El dolor puro y crudo comienza antes del amanecer. Se escuchan gritos cerca de las casas, supermercados, calles, peatones distraídos. En otros casos, no se oyen más que a través de redes sociales, documentales o historias de algún amigo incómodo.

Lola escucha un rugido de horror demasiado cerca. Otras voces se hacen eco. Arden los pezones rojos, queman igual a una llama permanente. A veces Lola piensa que no lo soportará más. Se tira al suelo. Patea. Se cansa de patear. Sabe que no hay forma de evitarlo. No logra proteger su cuerpo. No consigue defenderse de eso que restriega aún más la irritada piel. La piel se quiebra.

Lodo, meados, mierda y vómito cubren un suelo resbaloso. El hedor provoca arcadas, nunca se ha pasado un trapo por ahí. El espacio es apretado. No hay lugar para sacudir las piernas ni dar unos pasos y estirarse. Los pies descalzos de Lola siempre húmedos, siempre envueltos en desechos. Pies enfermos.

Demasiado calor. Una falta de aire que asfixia. Las moscas atacan sin descanso, es su mundo ideal. Ahogo constante, fogón, a pesar de que no entra nunca un solo rayo de sol, de ese que brilla neurálgico en el marzo mexicano.

Lola nunca ha visto el sol ni caminado por el pasto, no ha sentido el aire o la brisa. Donde ella vive, es siempre oscuro, siempre negro. Salvo cuando llegan los hombres sin ojos, sin tacto ni olfato y prenden esas horribles luces blancas.

Los cuerpos que de día estaban hartos de la aglomeración, por la noche se aglutinan aún más, si es que eso es posible, en los meses de viento helado. No es fácil estar siempre de pie, sin moverse. A veces, Lola resbala, pican los pies de tanta mugre y heces, pero no puede menearse lo suficiente para rascarlos. Le duele la cabeza, los antibióticos que los hombres le administran, son fuertes y constantes. Durante toda su corta vida.

Lola todavía intenta voltear hacia los lados, algo le falta. Es el recuerdo de sus dos hijos desaparecidos. Nunca los pudo amamantar. La leche no es para ellos, la leche está en venta y sus bebés nacen para ser asesinados.

La ubre de Lola es demasiado grande, cae al suelo entre las demás vacas que intentan no tropezar con ella. Su cuerpo deforme, demacrado, demasiado flaco, la piel gris, arrugada como carne seca y vieja. Una ubre gigantesca, monumental, que ya no le permitirá levantarse. Sus ojos ven poco, ha quedado casi ciega. Penetra un olor a estiércol, leche y químicos.

Es hora de picarle la ubre y explotarla.

Ya no sirves, Lola. Es hora de explotar tu ubre mientras sigues viva, para poder transportarte a unos metros y asesinarte. Si ya no das leche, si ya no trabajas, ya no respiras.

Aquí, no vives más de tres años.